Die Astronomie des Ptolemäus

Den besten Eindruck davon, wie Menschen der Antike wohl des Kosmos wahrgenommen haben, kann man im Planetarium erleben.

Man selbst steht im unbewegten Zentrum, während sich das Himmelsgewölbe anscheinend kontinuierlich und kreisförmig über einem dreht, und durch das sich der Mond, sowie die Planeten Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn auf offenbar kreisförmigen Bahnen und mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Tagsüber scheint sich auch die Sonne kreisförmig und mit konstanter Geschwindigkeit um die Erde zu drehen. Die Majestät des Himmels strahlt Ewigkeit und Perfektion aus. Diesem Augenschein entsprechend glaubten die antiken Philosophen, dass die Himmelskörper einem Bereich des Vollkommenen angehören, und sich in ewigen, perfekten Kreisbahnen mit immer konstanter Geschwindigkeit bewegen würden.

Obwohl die Erde augenscheinlich still steht und man den Eindruck hat, dass sich die Himmelskörper und das gesamte Himmelsgewölbe um die Erde dreht, glaubten bereits die Pythagoreer, dass die Sonne im Mittelpunkt des Kosmos steht. Belegt ist, dass der Pythagoreer Philolaos (470-399 v.Chr.) ein heliozentrisches Modell des Weltalls hatte.

Auch die Platoniker waren sich unschlüssig darüber, ob die Sonne oder die Erde im Zentrum des Universums steht. Denkt man an das Sonnen- oder Höhlengleichnis in Platons Politeia, und lässt die Sonne eine Stellvertreterin für die Idee des Guten sein, so ist auch für Platon der Heliozentrismus naheliegend. Mit ziemlicher Sicherheit hat übrigens der Mathematiker Aristarch von Samos (320-250 v.Chr.) ein heliozentrisches Modell entworfen.

Sicher aber ist, dass sich Platon die Himmelskörper als ewig, vollkommen und der Erde entrückt vorstellte. Nun gibt es nur eine Bewegung die ewig, ohne Begrenzung weitergehen kann: die in sich selbst zurücklaufende Kreisbewegung. Und es entspricht ja auch dem ersten Eindruck, dass die Kreisbewegung am Himmel vorherrscht. Aus philosophischer Sicht ist somit die gleichförmige Kreisbewegung die einzige Form der Ortsveränderung, die der Vollkommenheit und Ewigkeit der Himmelskörper adäquat ist.

Was mit Platon begann, wurde von Aristoteles naturphilosophisch fortgesetzt. Auch er hielt den Himmel für den Bereich der Vollkommenheit, in dem es nur ewige Gleichförmigkeit und Kreise geben könne. Im Gegensatz zu Platon vertrat er aus physikalischen Gründen ein streng geozentrisches Weltbild.

Die aristotelische Physik orientiert sich an unserer Alltagserfahrung. Und es ist augenscheinlich, dass manche Dinge nach oben streben, wie z.B. Wasserdampf oder Feuer, und andere Dinge nach unten, z.B. Wasser oder schwere Körper. Das tun diese Dinge ohne unser Dazutun, sie streben gewissermaßen „von Natur aus“ nach oben bzw. nach unten. Aristoteles vertritt nun eine Lehre, die uns heutzutage sehr fremd erscheint. Er behauptet, dass es einen Ort gibt, der anders ist als alle anderen Stellen im Kosmos, ein Ort, der das natürliche Unten darstellt. Und es würde in der Natur schwerer Gegenstände liegen, dorthin zu streben. Ein schwerer Gegenstand bewegt sich so lange in Richtung auf dieses natürliche Unten hin entweder, bis er es erreicht hat, oder bis er von irgendetwas anderem daran gehindert wird, sich noch weiter nach unten zu bewegen. Hebt man beispielsweise einen Stein hoch, so geht das nur durch Zwang und ist gegen die Natur des Gegenstandes. Lasse ich den Stein wieder los, dann strebt er wieder nach unten, weil das eben sein natürlicher Ort ist.

Wir heute haben gelernt, dass schwere Dinge wegen der Gravitationskraft zur Erde fallen. Diese Vorstellung gibt es in der Antike nicht. Nach Aristoteles zieht nicht die Erde schwere Dinge an, sondern die Erde umschließt nur das natürliche Unten. Anders formuliert: Nehmen wir an, man könnte die Erde von dem natürlichen Unten wegbewegen, beispielsweise durch einen großen Hebel, so dass das Unten frei läge, und würde man nun einen schweren Stein loslassen, dann würde er nach Aristoteles nicht zur Erde fallen, sondern zu dem natürlichen Unten. Nun ist die Erde selbst schwer und niemand hat so viel Kraft, sie dauerhaft von diesem Unten fernzuhalten.

Aristoteles gelangt so zu der Vorstellung eines Weltalls, in dem es ein objektives Oben und Unten gibt. Oben ist der Himmel über uns, unten ist die Erde unter uns. Der natürliche Ort eines Stücks Metall ist Unten, also strebt es, von seiner eigenen inneren Natur getrieben, nach unten. Wohingegen der natürliche Ort des Feuers Oben ist, so dass es, durch seine innere Natur getrieben, nach oben entweicht. Somit ist jede natürliche Bewegung eines irdischen Körpers geradlinig, entweder geradlinig nach oben bei leichten Körpern oder geradlinig nach unten bei schweren Körpern.

Nur wenn man zum Himmel blickt, würde man nach Aristoteles natürliche Kreisbewegungen sehen. Denn im Himmel gelten andere Gesetze. Das dort vorherrschende Element ist der Äther, er ist neben Erde, Feuer, Luft und Wasser das fünfte aristotelische Element, die Quintessenz, die nur im Himmel existiert; es ist ein durchsichtiges, sehr stabiles, kristallines Material. Der Äther ist allem Irdischen enthoben und ewig. Weil alleine die in sich selbst zurücklaufende Kreisbewegung eine perfekte unendliche Bewegung ist, muss sich der Äther natürlicherweise kreisförmig bewegen.

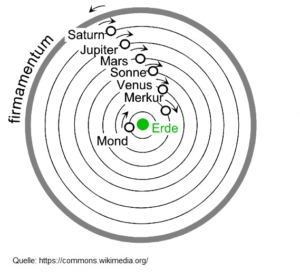

So kommt Aristoteles dazu, sich den Himmel als eine Vielzahl übereinander liegender Schichten vorzustellen. Die unterste Schicht besteht aus Luft und umhüllt die Erde. Danach kommt die erste Ätherschicht, die den Mond trägt. Der Mond fliegt nach Aristoteles nicht etwa so, wie wir uns das heute vorstellen, sondern er wird von einer sich drehenden, perfekt rund geformten, kristallinen Schale aus Äther getragen. Danach kommt die Äthersphäre, die den Merkur trägt, und ihre eigene Drehrichtung hat. Danach kommen die Äthersphären der Venus, der Sonne, des Mars, des Jupiters und des Saturns. Die letzte Sphäre trägt alle Fixsterne. Der Kosmos ist somit eine Vielzahl gigantischer, ineinander verschachtelter und transparenter Schalen, die sich beständig reibungsfrei gegeneinander drehen.

Es gibt nach Aristoteles also nur zwei natürliche Arten der Ortsbewegung: a) die geradlinige Bewegung aller irdischen Dinge, entweder nach unten oder nach oben, und b) die kreisförmige Bewegung aller Himmelskörper. Eine Folgerung daraus ist, dass Kometen oder Meteoriten, die sich ja nicht kreisförmig bewegen, sublunare Erscheinungen sein müssen.

So hat man sich den Kosmos bis in die frühe Neuzeit vorgestellt. Das aristotelische Modell ist alles in allem schön geordnet und vor allem – verglichen mit unseren heutigen Vorstellungen vom Universum – sehr begrenzt. In jedem Fall stimmten sowohl Platoniker als auch Aristoteliker darin überein, dass sich die Himmelskörper mit immer konstanter Geschwindigkeit auf perfekten Kreisbahnen bewegen müssten.

Das Problem ist nur: Man darf die Planeten nicht zu genau beobachten. Denn wenn man das tut, stellt man schnell fest, dass der erste Schein trügt, und die Planetenbahnen tatsächlich nicht perfekte Kreise beschreiben. Stattdessen vollziehen sie merkwürdige Schleifen, scheinen abzubremsen und rückwärtszulaufen, um dann wieder auf die ursprüngliche Bahn zurückzukehren.

Auch sind die Himmelskörper, wenn man sie genau beobachtet, manchmal näher, manchmal entfernter von der Erde. Gut sieht man das am Mond. In einem 19-jährigen Zyklus ändert er seine beobachtbare Größe am Nachthimmel um etwa ein Drittel. Eine weitere Anomalie besteht darin, dass die Jahreszeiten unterschiedlich lange sind. Denn die Sonne benötigt 94,5 Tage, um vom Frühlingspunkt zum Sommerpunkt zu kommen, aber nur 92,5 Tage, um vom Sommerpunkt zum Herbstpunkt zu gelangen.

All dies war Platon durchaus bekannt. Er hielt ja nichts von der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit. Die Wissenschaft müsse sich stattdessen an den Ideen orientieren. So forderte Platon, trotz des offensichtlichen Widerspruchs zur Empirie, dass ein mathematisches Modell vom Kosmos dennoch vor allem Kreise verwenden müsse. In der Antike wurde dies das „Retten der Phänomene“ (gr. „sozein ta phainomena“) genannt. Die Wirklichkeit musste „gerettet“ werden von dem falschen empirischen Anschein und in das ideale Korsett gebracht werden. So beauftragte Platon die Gemeinschaft der Mathematiker, ein Berechnungsmodell zu finden, das den ewigen Planetenbahnen Kreise zugrunde legt.

Über hunderte von Jahren arbeiteten die antiken Astronomen daran, die Planetenbahnen möglichst genau mathematisch zu beschreiben. Dabei versuchten sie einerseits, sich an die sowohl platonischen als auch aristotelischen Vorgaben zu halten, nämlich erstens, dass die Erde (möglichst) im Mittelpunkt des Kosmos ist (wie vor allem Aristoteles fordert), und zweitens, dass sich die Planetenbahnen an der geometrischen Figur des Kreises zu halten haben, platonisch formuliert, die Phänomene zu retten. Und es ist nicht leicht, die beobachtbaren astronomischen Daten mit den genannten philosophischen Vorgaben in Einklang zu bringen. Bereits der Mathematiker und Freund Platons Eudoxos von Knidos (397—338 v.Chr.) beschäftigte sich damit; später auch unter anderem Apollonius von Perge (265-190 v.Chr.) und Hipparchos von Nikäa (190-120 v.Chr.).

Für die Antike außergewöhnlich ist das Streben, eine Theorie möglichst gut an die sinnlich erfahrbare Wirklichkeit anzupassen. Und dies geschah auf eine Weise, die der heute üblichen hypothetisch-empirischen Methode der Naturwissenschaft entspricht:

- Die antiken Astronomen stellten aufgrund ihrer Beobachtungen mathematische Hypothesen über den Verlauf von Planetenbahnen auf. Dabei versuchten sie zwar, möglichst nahe an dem idealen philosophischen Modell zu bleiben. Es ging aber vor allem darum, eine Theorie zu entwerfen, die die tatsächlichen Planetenbahnen mathematisch möglichst gut beschreiben Diese Theorien hatten ausdrücklich den Status von Hypothesen, d.h. keinen Anspruch auf unumstößliche Gültigkeit.

- Mit Hilfe der aufgestellten Hypothesen wurden Prognosen erstellt, wie sich bestimmte Planeten in konkreten beobachtbaren Konstellationen weiter bewegen würden. Anschließend beobachtete man, was am Himmel tatsächlich geschah. Kam es zu größeren Abweichungen zwischen Prognose und Beobachtung, dann wurde die astronomische Theorie revidiert und so modifiziert, dass sie das nächste Mal bessere Prognosen erlauben würde.

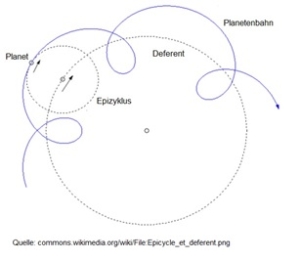

Nach langer gemeinsamer Arbeit stand am Ende ein komplexes Modell, bei dem sich drei verschiedene Bewegungen mit unterschiedlichen Achsen fiktiv überlagern. An dieser Stelle zähle ich sie nur auf, ohne sie näher zu erklären[1]:

- Die epizyklische Bewegung: Ein Planet durchläuft einen (kleineren) Kreis mit Mittelpunkt , der selbst einen (größeren) Kreis um die Erde beschreibt.

- Die exzentrische Bewegung: Ein Planet durchläuft zwar einen Kreis um einen Mittelpunkt C (samt seinen kleineren Epizyklen), die Erde befindet sich aber nicht genau im Mittelpunkt, sondern dazu versetzt.

- Die Ausgleichsbewegung: Die Geschwindigkeit, mit der der Planet die Bewegung a) durchläuft, wird so korrigiert, dass sie nicht mehr gleichförmig ist, sondern variiert. Dazu wird ein weiterer (großer) Kreis angenommen, dessen Mittelpunkt von der Erde verschoben ist, und bezogen auf ihn der Planet eine geleichförmige Bewegung vollzieht.

Ptolemäus (101-179 n.Chr.) beschrieb dieses über Jahrhunderte verfeinerte Modell in seinem Hauptwerk Syntaxis Mathematike. Im Mittelalter war es in Europa zunächst verloren, gelangte dann aber wieder über die Araber ins Abendland unter dem Namen Almagest. Damit kann man die tatsächlich beobachtbaren Planetenbahnen gut approximieren und bis zu einem gewissen Grad vorausberechnen. So ist es bis ins 16. Jahrhundert neben Euklids Elementen eines der wichtigsten Bücher der westlichen Wissenschaft. Der Wissenschaftshistoriker Simonyi schreibt mit Bezug auf Ptolemäus[2]: „Das große … System der Bewegungen der Himmelskörper … hat über mehr als 50 Generationen den Ansprüchen der Kalendermacher, Astronomen und Astrologen genügt…“

Die wissenschaftliche Leistung, die hinter dem ptolemäischen System steckt, ist nicht zu unterschätzen. Es ist mathematisch sehr anspruchsvoll; es ist sogar ansatzweise eine Vorwegnahme der Fourieranalyse. Allerdings führt der Spagat zwischen Philosophie und Empirie zu einigen „unschönen“ Kompromissen. Es beginnt damit, dass die philosophischen Vorgaben eher schlecht als recht eingehalten werden. Im ptolemäischen System steht die Erde eben nicht präzise im Zentrum, sondern nur in der Nähe davon. Durch die Ausgleichsbewegung wurde ferner von der Forderung einer immer gleichförmigen Bewegung abgewichen.

„Unschön“ ist außerdem, dass sich die merkwürdigen geometrischen Konstruktionen nicht physikalisch verstehen lassen. Das ptolemäische System lässt die Frage völlig offen, warum sich die Planeten so bewegen, wie sie es tun. Hauptsache, man gelangt zu einigermaßen zutreffenden Prognosen. Für Erklärungen und das Angeben von Gründen hingegen waren die Philosophen zuständig; die erklärten aber ihr eigenes schönes Idealsystem, nicht aber die mathematischen, ptolemäischen Konstruktionen. Bis in die Neuzeit hinein wurde streng zwischen der geringer angesehenen Mathematik und höher geschätzten Philosophie unterschieden.

[1] Eine gute, tiefergehende Darstellung findet man bei Dijksterhuis Die Mechanisierung des Weltbildes, S. 61-77.

[2] Simonyi [73], S. 97.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!